Нередко солдаты, воевавшие в пехоте во время войны в Алжире, сохранили не самые лучшие воспоминания о тамошних французов. Претензий море. Мол, и не хотели они нас угощать, и запрещали рвать апельсины, и воду жалели, и девушки с нами встречаться отказывались.

Между тем не известно ни одной подобной жалобы, происходящей от парашютистов, которых в Алжире разве что на руках не носили. Любимцы черноногих могли рассчитывать и на бесплатное угощение в барах, и на «барбекю» для взвода или роты. А уж как их любили девушки! Довольно много солдат после демобилизации остались в Алжире и женились на местных. В чем же дело?Прохожая подкармливает парашютистов 10 дивизии во время Недели баррикад. Янв. 1960.

В том, что принцип «Как потопаешь, так и полопаешь» актуален даже в Африке. А как воевали в Алжире известно. «А если было туго мы вызывали парашютистов». Несколько лет, пока не были созданы отряды охотников, армия по большей части сидела в лагерях за оградой из колючей проволоки, боясь нос высунуть в пустыню или горы. Зато парни в легких куртках, шортах и в полотняных каскетках обегали, исходили, исползали весь Алжир. На своих двоих, на грузовиках, вертолетах, парашютах они всегда отправляли туда, где было тяжелее всего. «Очень скоро 3 полк колониальных парашютистов станет: красивым, хищным, гибким, легким, маневренным..» И они действительно были такими, эти волки Бижара, леопарды, ящерицы.

Во время «битвы за Алжир» только им удалось победить террор против мирного населения.

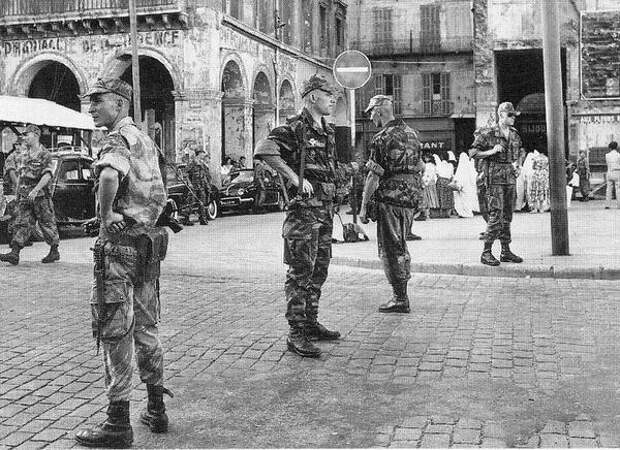

Жители города Алжир были удивлены. Такого они еще не видели. Высокие солдаты в необычной пятнистой, ладно пригнанной форме, в каскетках вместо тяжелых касок, чисто выбритые, коротко стриженные, в ботинках, в которые можно было глядеться как в зеркало. И главное, молчаливые. Вежливые, до предела корректные, но не вступающие в разговоры. Для горожан они были героями, их холили и лелеяли.«Битва за Алжир», май 1957.

Парашютный полк был особым миром, со своими обычаями, жаргоном, песнями. Здесь царило братство, такое, что и через 10, 20, 30, 50 лет после службы эти люди с гордостью носят значок парашютиста, создают всякого рода общества дружбы, помогают друг другу. Они действительно были братьями по оружию.

Здесь знали: в увольнении за тебя заплатят, если не хватит денег, на марше помогут, в бою прикроют, а, если погибнешь, тело не оставят на поругание, а вытащат с поля боя. Это действовало даже на идейных противников. Те, кто попал в парашютные полки на перевоспитание (была такая практика, иной раз посылали целые роты), быстро становились своими и уже не желали другой судьбы.

Но в целом эти соединения формировались по принципу добровольности. Синие (метрополия), красные (колониальные) и зеленые (Иностранный Легион) береты носили люди, которые точно знали на что они идут. Парашютистов направляли в самые горячие точки, а во время войны в Алжире в плен их не брали.

Старший сержант Сантенак. Ноябрь 1957.

Сантенак был в Дьеньбенфу в 1954. Но в плен лагерь для военнопленных не попал, пробился через джунгли к своим. Смерть догнала его тремя годами позже, в ноябре 1957 во время операции Тимимум. Было ему 27 лет.

«Мы делили на всех посылки, никогда не бросали товарищей в беде…Наш капитан был прекрасным человеком. Он был простым, как все наши командиры. Когда он нас не слышал, мы звали его «Папа», потому что он и вправду был нам как отец. В бою или на отдыхе, он всегда был с нами. На марше он сам носил рюкзак, в бою был в самых опасных местах. Мы любили его и все приказы тут же выполняли.» (Жозеф Забьегала, 2 полк колониальных парашютистов)

«У нас были фантастические командиры. Они хорошо к нам относились. Мы были свободны, мы говорили с ними, нам не надо было постоянно их приветствовать. Парашютисты отличаются от остальных. Может, дело в парашюте. Или в менталитете. Мы все делали сообща.». (Грегуар Алонсо. 9 парашютно-десантный полк)

«Я горд, что носил красный берет… Мне очень нравилось окружение, дух товарищества, которого не было в других частях. Никто нас не спрашивал куда мы идем или что делаем. Там были лучшие кадры в армии, очень опытные офицеры. У нас были хорошие отношения с ними. Мой капитан, он был для нас как отец. Его звали Бижар, как того, другого.» (Сезар Делбелло, 1 парашютно-десантный полк) Солдат чуть-чуть ошибся. Фамилия капитана, служащего в 1 парашютно-десантном полку, Бизар (Bizard), а не Бижар (Bigeard).

Капитан Бизар (в центре)

«Год я был под началом лейтенанта Дусёра, с июня 1957 до конца моего контракта в июле 1958. Я очень ценил этого офицера, которому удивительно подходила его фамилия (une douceur – сладость, нежность – К-К), потому что это был человек, склонный к размышлению и очень добрый. Он всегда был понимающим и рассудительным, потому что умел слушать своих солдат. Вовсе не склонный к насилию, он, напротив, отличался большой любезностью. Поэтому он наказывал лишь в исключительных случаях и за действительно серьезные проступки, такие как, к примеру, кража.» (А. Бернар, 3 полк колониальных парашютистов)

Капитан Флорес, подполковник Бижар, лейтенант Дусёр. 1957.

В парашютных полках и вправду были прекрасные офицеры и унтер-офицеры. Умные, опытные, прошедшие Индокитай, а то и вторую мировую.

«Мы критикуем призывников или резервистов, да, они теряют лицо перед этими «гладиаторами», элитными соединениями, пара или Легионом. И это нормально. Командование с лихвой обеспечило кадрами эти элитные войска. Проспер (Процветающий, благоденствующий - так прозвали полковника за его успехи у слабого пола – К-К), знаете, полковника Мейера, патрона 1 парашютно-десантного полка? Так вот, у Проспера было 63 офицера на 550 солдат во время операций. А в отрядах призывников – где такого не наблюдалось - 19 на 700 человек» (Courriere Yves «Le temps des léopards.»)

Подполковник Жанпьер, командир 1 парашютного полка Иностранного Легиона.

Парашютные полки отлично снабжались. На пайки солдаты жаловались, но форма была хорошо пошита, оружие по возможности новое, а боеприпасов никто не считал. Рене Коллар, аджюдан-контрактник из 8 полка колониальных парашютистов, однажды ненадолго попал в пехоту. Привыкший, что за ним бегает взвод здоровенных лбов, которым нипочем тяжелые физические нагрузки, а боеприпасов от пуза, он был в недоумении: КАК эти задохлики, которым надо отчитываться чуть не за каждый патрон, вообще воюют??!

Все вышесказанное вовсе не означает, что парашютисты были ангелами. Отнюдь. И, вероятно, главным их грехом была гордыня. Эти парни знали, что они элита, лучшие, спасители Алжира. Они могли не подчиниться патрулю, затеять драку в баре, бросить дымовую шашку в борделе, обнаружив там очередь. Они понимали: в крайнем случае полковники их прикроют. В парашютных полках не принято было выносить сор из избы и многие вопросы решались внутри полка, а не на военном трибунале. А, поскольку наказания обычно основывались на испытании силы и выносливости, парни их легко переносили. «…физически мы окрепли, загорели как негры, и чувствовали себя так хорошо, как только может чувствовать себя здоровый мужчина. Мы были уверены, что сможем вынести любое наказание, какое только взбредет им в голову.» (Саймон Мюррей, 2 парашютный полк ИЛ)

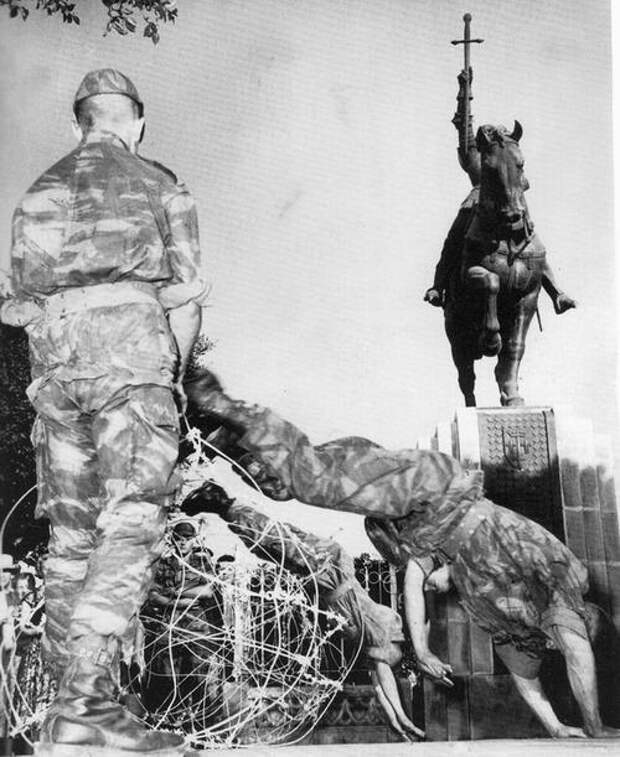

Показательные выступления парашютистов 10 дивизии в городе Алжир.

Закончить хочу отрывком из Лартеги. Здесь происходит то, о чем я говорила в начале поста: рота попала в засаду и на помощь пришли «леопарды». Лейтенант-пехотинец, говорит Распеги, командующему полком колониальных парашютистов: «Должен сказать, господин полковник, что наши люди не хотели сражаться. Они ничего не понимают в этой войне. Они не умеют защищаться, потому что их этому не учили. Да, они трусы. Но они полгода провели в этой глуши, сами не зная зачем. У нас нет командиров. Офицеры, которые умеют воевать, командуют вашими людьми, они у парашютистов, не у нас. Не для нас все эти Распеги, Бижары, Жанпьеры, Бюшу… Но нас 400 000. И это мы – Франция. Не вы.» (Larteguy J. "Les centurions.")

Текст и фотографии предоставлены альманаху «Искусство Войны» Урзовой Екатериной

Блог автора: http://catherine-catty.livejournal.com/